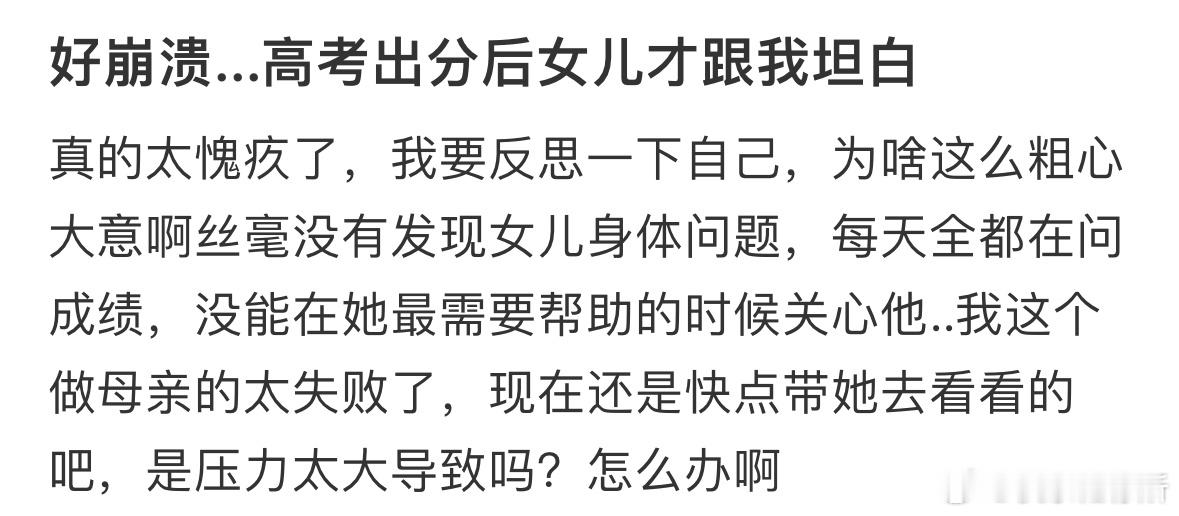

2000年河南14岁少女,满分750分被清华录取,赴美留学后不愿回国 何碧玉出生在1985年的河南新乡,爸妈都是石油地质局的高级工程师,家里书多,氛围好。她从小就爱学,两岁开始认字,父母教诗词,她很快就背会不少。三岁进幼儿园,其他小孩玩闹,她已经能认四千多字,还自己看古典小说,老师问起来,她讲得头头是道。小学在当地最好的学校,成绩一直拔尖,第一名基本是她的,只有生病那次掉到第二。五年级,老师建议去考新乡一中的少年班,这是全省唯一的超常教育项目,只招30人,得过笔试、面试和智商测验。她考上了,班里全是聪明小孩,她起初排名前十之外,就更拼命学,经常钻研难题到废寝忘食,最后重拿第一。用四年时间学完初中高中所有课,14岁就准备高考。 2000年高考,她以750分满分成为河南理科状元,刷新纪录,直接被清华录取,读生物科学专业。大学四年,成绩优秀,导师劝她留校读研,她没答应,早联系好美国华盛顿大学圣路易斯分校。18岁毕业,就飞去美国,继续深造。学校给她配专用实验室,导师是业内大牛,她专攻神经科学,2009年拿博士学位。那时候,国内很多单位抛橄榄枝,父母也催她回来,她全拒绝了,说要留在美国发展。后来她入美国籍,父母再问,她直接说不会回国,甚至传出她说过宁愿在美国捡垃圾也不回的话。这事儿闹得沸沸扬扬,网上很多人骂她忘本,父母在家乡也挨了不少闲话。 她现在四十岁,在美国纽约大学医学院神经学系当助理教授,研究脑神经,发表了不少论文,生活稳定。比起她,钱学森、邓稼先、华罗庚那些前辈,当年在国外条件多好,都毅然回国搞科研,为国家出力。她这选择,让人觉得可惜,也引发思考:天才教育咋样才算成功?留学后回不回国,是个人自由还是有责任?她小时候那么自觉,长大后却选了这条路,可能是美国科研环境更吸引她,待遇高,自由度大。但国内培养了她那么多年,她一走不回,总觉得对不起那些资源。像她这样的案例,不少人说反映了人才流失问题,国家得想办法留人。可她自己呢,坚持留在那边,专心搞研究,没表态啥时候回来。她的故事接地气,就跟咱们身边那些学霸似的,从小被夸上天,长大面临选择时,却选了最现实的路。不是所有神童都完美,她这事儿提醒大家,教育不光看成绩,还得看品格和担当。 那些前辈,回国后吃苦耐劳,建功立业,何碧玉却反其道行之,确实让人唏嘘。她的决定,也让父母难堪,邻居指指点点,说养大个科学家,结果便宜了别人。现实就是这样,人才流动全球化,她选美国,或许是为自己前途着想。但从国家角度看,损失大啊。像她14岁上清华,那时候全国轰动,媒体追着报道,现在回想,辉煌转眼成争议。