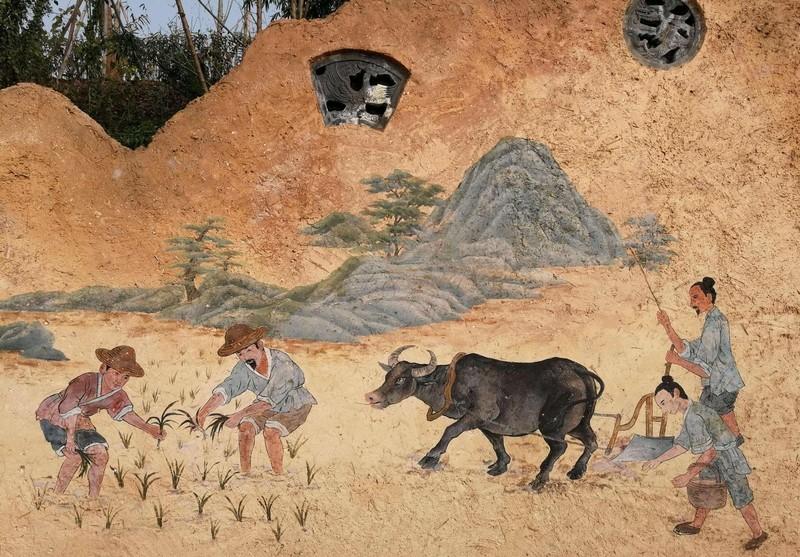

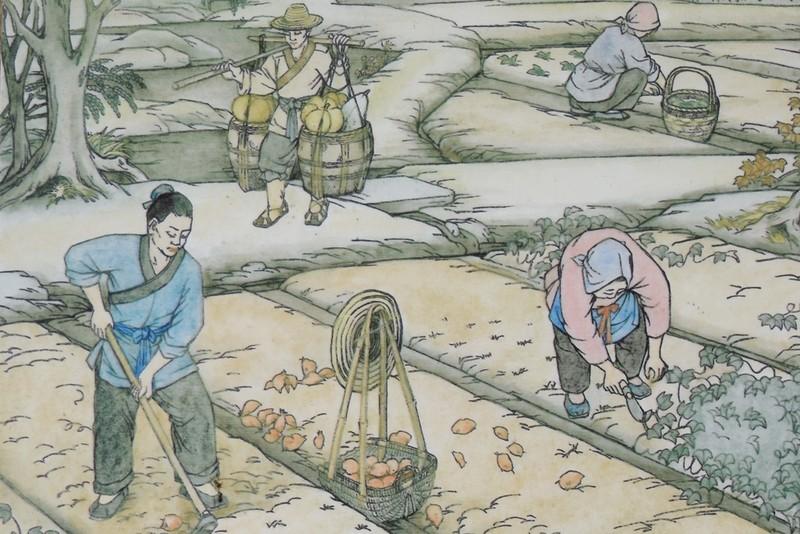

“三月怕三七,四月怕初一”,啥意思?为什么要怕? 在华北平原一个不起眼的小村庄里,张大爷是村里公认的“活农谚”。他年近七十,脸上的皱纹像田间的垄沟,深深刻满了岁月的痕迹。张大爷年轻时是村里的种田好手,靠着对土地的热爱和祖辈传下的农谚,带着全家渡过了无数个丰歉交替的年头。他的父亲是村里最早的“田把式”,每逢播种、耕作,总会念叨几句农谚,教导后人如何看天、种地。张大爷继承了这份智慧,无论是选种、施肥,还是观察天象,他总能说得头头是道。村里人说,听张大爷讲农谚,就像听一部关于土地的史诗,句句带着泥土的芬芳。 张大爷最常挂在嘴边的,就是“三月怕三七,四月怕初一”。每到春季,他会站在村头的老槐树下,眯着眼看天,嘴里念叨着这句老话。年轻时,他曾因不信农谚,错过了关键的灌溉时机,庄稼歉收,家里连着几个月靠借粮度日。从那以后,他对这句农谚深信不疑,还常常告诫村里的年轻人:“天不随人愿,地得听天话。” 农历三月,春回大地,田间的麦苗正拔节抽穗,渴盼着雨水的滋润。华北的春天,风干物燥,土地龟裂,降雨成了庄稼生长的命脉。农谚“三月怕三七”,说的是逢七的日子——初七、十七、二十七,往往是降雨的日子。这并非迷信,而是老一辈通过长期观察天象总结的规律。春季的冷暖气流交汇,常在这些日子带来降雨。若雨水如期而至,田间的水渠潺潺流淌,麦苗喝饱了水,根深叶茂,预示着秋天能堆满谷场。若逢七无雨,干旱便会肆虐,麦苗蔫黄,颗粒无收。 张大爷记得,有一年三月十七,天空阴沉沉的,乌云压得低低的,像是要挤出水来。他早早备好蓑衣,带着儿子去田里疏通沟渠,准备迎接雨水。果然,午后大雨倾盆,田里的麦子像被唤醒一般,几天后抽出了新芽。那一年,村里迎来了罕见的大丰收,家家户户的粮仓都装得满满当当。可另一年,三月逢七的日子却滴雨未落,田里尘土飞扬,麦苗耷拉着脑袋,像病恹恹的孩子。张大爷站在田埂上,叹了口气,手里攥紧的锄头柄都被汗水浸湿。那年,村里粮食减产,家家勒紧了裤腰带。 到了四月,庄稼进入扬花灌浆的关键期,阳光成了主角。农谚“四月怕初一”,源于一句更具体的说法:“初一下雨下半月。”如果四月初一这天下了雨,整个四月可能都会阴雨绵绵。持续的阴雨对庄稼来说是场灾难。麦子扬花需要干燥温暖的天气,雨水过多会导致花粉受潮,难以授粉,籽粒无法饱满。更严重的是,阴雨天还容易引发小麦倒伏,田里一片狼藉,收割时只能捡拾残枝败叶。 张大爷至今记得那年四月初一的情景。清晨,村里还笼罩在薄雾中,他推开木门,空气里带着湿冷的泥土味。没过多久,淅淅沥沥的雨点砸在屋顶的瓦片上,越来越密,像断了线的珠子。他急忙穿上草鞋,跑到田边查看。田里的麦子被雨水打得东倒西歪,有的已经贴在了泥地上,像被踩踏了一般。他试着扶起几株麦苗,可根部已经松动,无力回天。那年四月,雨断断续续下了大半个月,村里的麦田几乎全毁,收成不到往年的一半。家家户户愁眉不展,张大爷的妻子甚至偷偷抹泪,担心来年日子怎么过。 三月盼雨,四月盼晴,这两句农谚道尽了农民对天气的敏感与依赖。春季的天气变化,像一把悬在头顶的利剑,稍有不慎,便是颗粒无收的苦果。